下面是我前往台北市長跑協會以〈如何用 RQ 進行馬拉松科學化訓練〉為題進行演講,下面把四十多分鐘的演講內容整理下來跟大家分享。

大家好,我是 叉傑克(許紘瑋),RQ 的創辦人。今天非常開心可以來到這裡和大家分享 RQ 這個馬拉松科學化訓練工具的誕生與發展歷程。

RQ 的起點來自東華大學。我們是在那邊遇到指導教授戴文凱老師,還有兩位關鍵人物──徐國峰教練與羅譽寅教練。當時因為晶片計時的需求,和東華鐵人隊合作測試,從中發展出訓練系統,後來逐步發展成產品,誕生了 RQ。

RQ 就是「Running Quotient」的縮寫,就像 IQ 是智商、EQ 是情緒商數一樣,RQ 表示你的跑步能力。2014 年,我們創辦了這間公司,至今已邁入第 12 年。

▋為什麼我要推動科學化訓練?

我自己就是個最佳例子。當初失戀、創業壓力大,在朋友鼓勵下開始跑步。

從一圈操場都跑不完,到三個月後完成半馬,並用每週僅 23 公里訓練量,在不到一年的時間跑進 1 小時 53 分,打破半馬最佳成績,這就是科學化訓練的力量。

我不靠堆跑量,而是靠「練對的東西」。所以我堅信,這套方法不只能幫助我,也能幫助每個人。

▋什麼是科學化訓練?三大核心原則

科學化訓練並不是某個流派,而是一種方法論,只要你是依據數據、原理進行訓練規劃,就可以稱為科學化訓練。

其核心有三個要素:

▹ 量化(Quantification):將感覺轉換為數字,利用數據做出訓練決策。

▹ 個人化(Individualization):根據每個人不同的能力與身體狀況,調整課表與強度。

▹ 週期化(Periodization):有明確的比賽目標日期,並針對目標時間點安排高峰狀態。

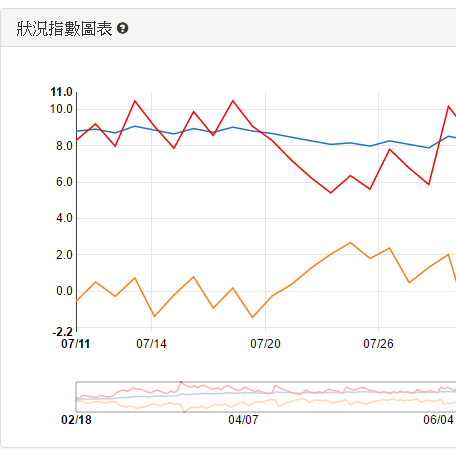

▋核心工具:體能指數與狀況指數的運作邏輯

RQ 使用一個名為 「刺激回饋理論方程式」 的模型:狀況 = 體能 - 疲勞

▹ 體能:所有過往的訓練量都會累計,體能主要參考過去 6 週的訓練平均加權值(以秒計算)。

▹ 疲勞:主要使用過去 7 天的訓練加權值(所有過往的訓練量都會累計,過去一週為重點加權)。

體能累積慢但持久,疲勞累積快但恢復也快。透過這個模型,我們可以每日顯示你目前的體能、疲勞與狀況數值。

▹ 訓練期時,狀況值應維持在 -2~-7 之間最有效。

▹ 若低於 -8,代表過度訓練;-10 則建議立即休息。

▹ 比賽週前,狀況指數應轉正,但不要超過 +3。

⇩正在講解「刺激回饋理論方程式」⇩

▋如何計算訓練量?訓練量不是「公里數」

RQ 不使用「公里數」作為訓練量指標,而是:訓練量 = 強度 × 時間

我們參考了丹尼爾斯的七區分法,每個區間代表不同的訓練壓力。例如:

▹ 一區(輕鬆跑)1 分鐘 = 0.2 訓練量

▹ 五區(高強度間歇)1 分鐘 = 1.0 訓練量

因此,輕鬆跑 60 分鐘 ≈ 間歇跑 12 分鐘。

這種算法讓我們能更精確掌握每次訓練的實際負荷。

▋個人化跑力計算與跑力分級制度

RQ 的核心功能之一是「跑力計算」。

跑力是我們分析出來的「跑步戰鬥力」,可根據每次上傳的數據即時更新。

▹ 即時跑力:根據單次訓練計算。

▹ 當前跑力:根據過往一段時間的整體表現推估。

▹ 跑力對應配速表與各距離成績預測:幫助訓練配速安排與弱點識別。

我們還設計了 RQ 徽章制度,讓跑者可以在同齡同性別中比較等級,增加成就感與訓練目標。

▋精準設定心率區間:使用「儲備心率法」最準

為了更準確的配速與訓練效果,RQ 建議使用:

▹ 儲備心率法(HRR):計算公式為最大心率 - 安靜心率

▹ 安靜心率需「站姿測量」,建議在「休息日早上、起床站立三分鐘」測量。

避免使用睡眠心率作為安靜心率,否則會低估你的能力。

▋附錄:聽眾 Q&A 精選

Q:最大心率會隨年紀改變嗎?

A:會微幅下降,但只要有持續訓練,影響不大。

Q:休息半年後怎麼重啟?

A:不用重測數據,RQ 會自動根據你目前表現推算出適合的跑力。

Q:週訓練安排建議?

A:建議週跑六天,其中兩天安排質量課表,三個月即可有明顯進步。

▋結語:讓每一秒都算數

我們的口號是:Make Every Second Count —— 讓每一秒都有意義

不強調只有訓練、比賽、學知識、恢復,還有 RQ 分析你的數據也是每一秒都算。

你只需要設定最大心率與安靜心率,將手錶數據上傳至 RQ,接下來的一切,讓 RQ 為你處理。我們的目標是讓你在有限的時間內,最大化訓練成效,並且安全、長期進步。