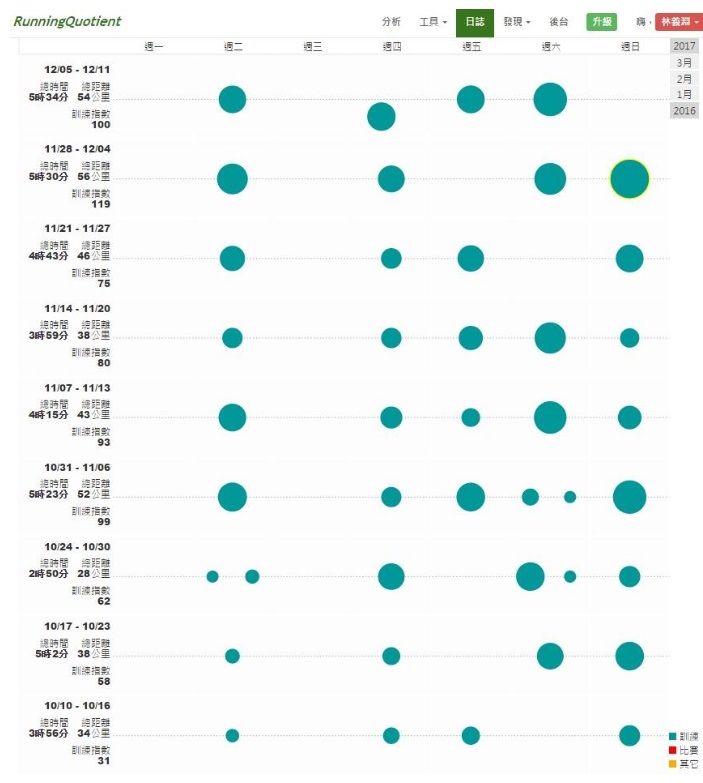

- 18週的訓練從基礎期(上、下)、進展期、巔峰期、比賽期,總共127堂。

- 全馬PB從4小時11分(2016萬金石馬拉松)→3小時46分(2017渣打馬拉松)。

- 18週的訓練平均一週訓練指數:89點;平均一週跑量:44公里。

- 關鍵在訓練的品質,而不是量。

2016年Garmin是第一次在台開設全馬PB訓練營,訓練營中最認真訓練的學生之一冠哥(陳冠廷),原本目標是設定破4,沒想到最後成績以3小時46分完成,比當初預計時間快了10分鐘。

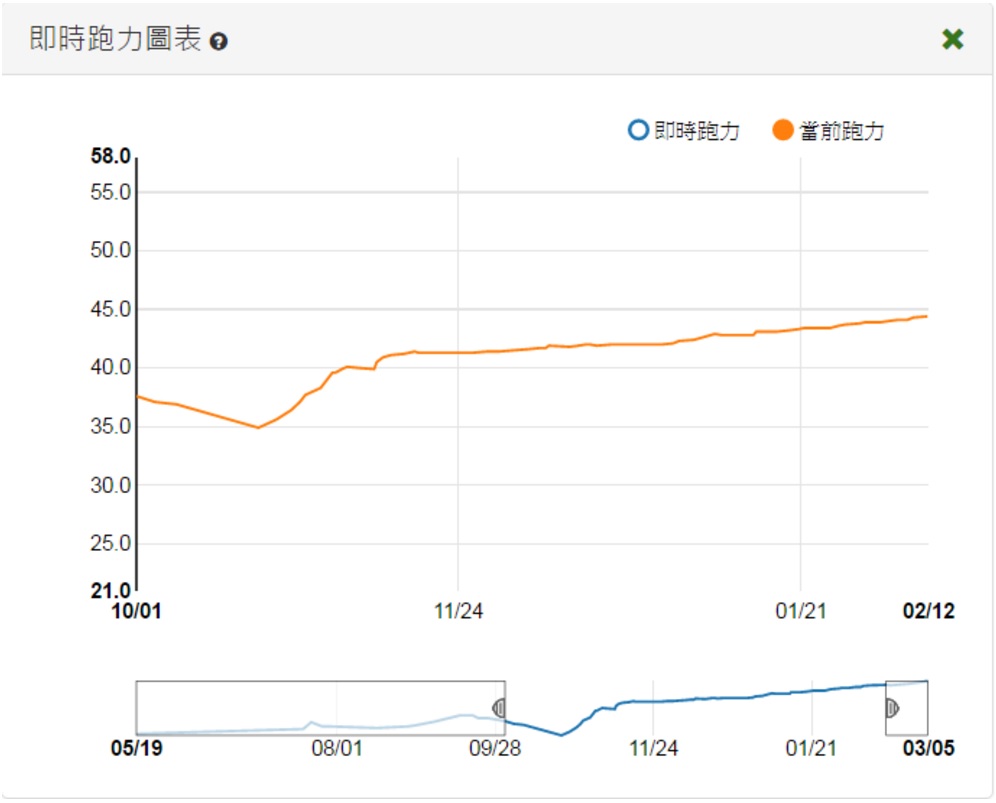

冠哥初期訓練RunningQuotient的當前跑力是37.6,從2016/10/10開始訓練後,一直到2017/02/12比賽前,跑力進步到45左右,一開始跑錶未設定好,所幸是在正式訓練之前發現,即時調整正確的設定,因為夠專心夠規律在訓練上,她的進步非常穩定,從RQ分析圖看的出來,當前跑力一路上升,一副期待比賽到來,蓄勢待發。

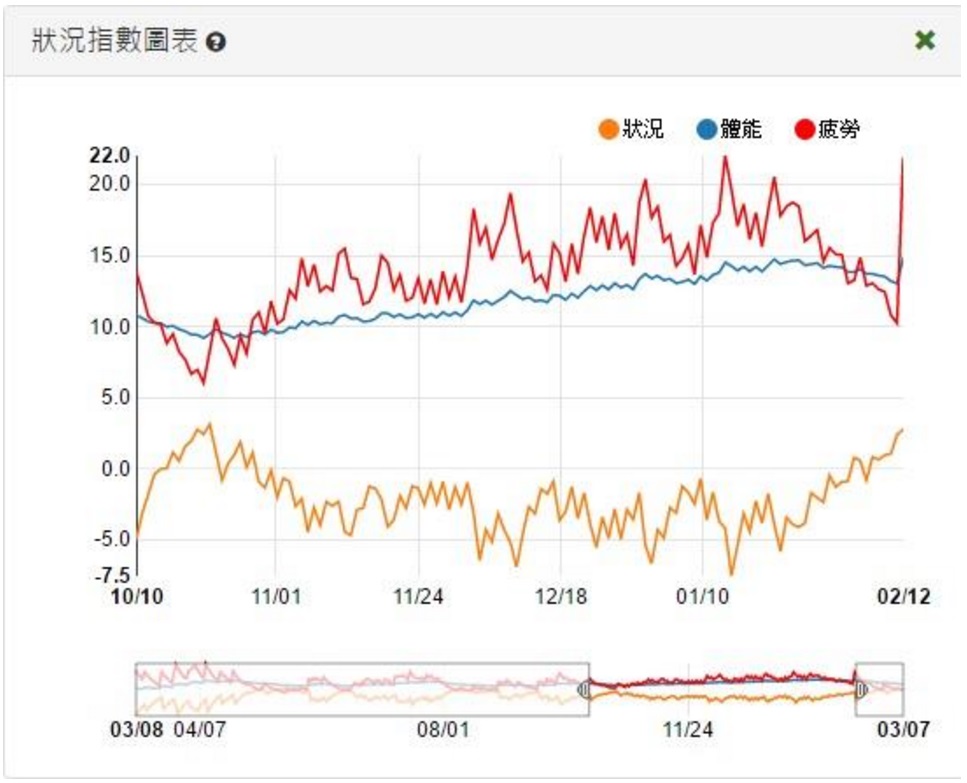

正式訓練開始,體能指數(藍線)從一開始10上升到比賽前的15,狀況(橘線)都維持在-5上下附近,但體能有一點下滑,因為是減量的重點,到比賽前一天狀況調整到+2.4,最後也跑出好成績。

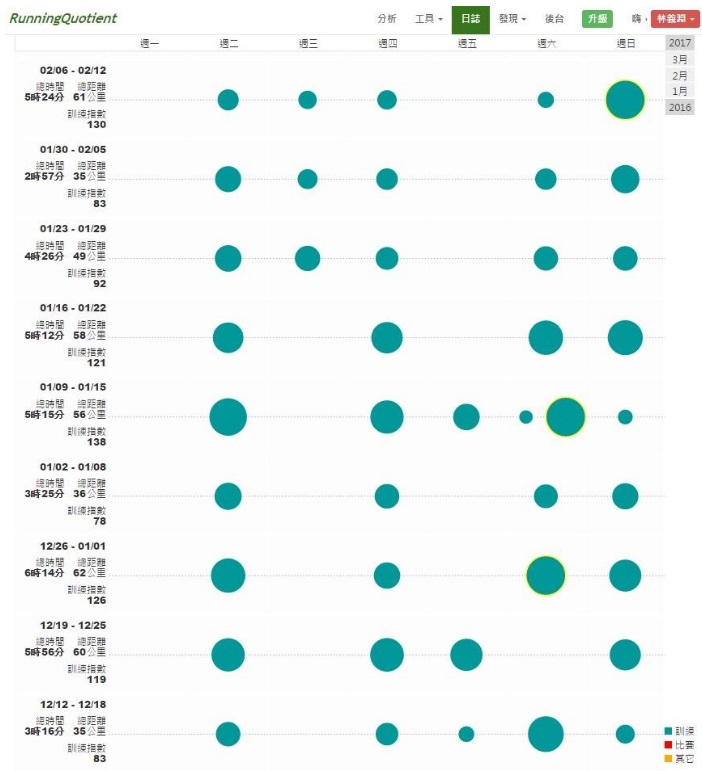

這18週的訓練量大嗎?看似很長時間,但量其實也不大,量最大是在顛峰期第12週,週跑量62公里(訓練指數126點),那時是巔峰期,也最痛苦最累也特別容易感冒的敏感階段。

這799公里,是在這十八週內依週期化的訓練跑完的:

♠平均每週跑44公里,週跑量依序為:

34→38→28→52→43→38→46→56→54→35→60→62→36→56→58→49→35→19公里(最後一週扣掉了渣打馬拉松的里程數)

♠平均每週RQ的訓練指數為89點,每週依序為:

31→58→62→99→93→80→75→119→100→83→119→126→78→138→121→92→83→39點(最後一週扣掉了渣打馬拉松的訓練指數)

看以上數據分析,覺得週跑量很少,會覺得這訓練量很輕鬆吧!那就錯了唷,只有真正跑過週期化訓練的人才知道過程中的辛苦。訓練營學生說過:這樣的跑量真的夠嗎?因為大家都懷疑過、困惑過。對學生講一句話:既來之,則安之,既然都參加這訓練營,就放心交給經驗豐富的專業教練,與其想太多,造成心理上的不安,何不把這些時間運用在專注每一次訓練上呢!

結果角度來看:優越的訓練品質加上平均44公里的週跑量上下是可以破4的。最終冠哥用行動證明此事。這場比賽身為教練我也有跑,但只有跑半馬,跑完就到終點迎接Garmin全馬PB班的學生,見證大家目標都達成且無傷完賽。